O que aprendi na Grande Cartuxa

Ao brilho intenso do sol dos Alpes da Saboia francesa, depois de uma subida extenuante. Normalizei a respiração e puxei a corda da campainha. Aberto o postigo da pesada porta, após um momento de exame, um irmão leigo de capuz pardo introduziu-me, silenciosamente, num pátio murado, onde, entre canteiros de flores e zumbir de abelhas, uma fonte cantava.

Adiante, de cada lado da vetusta igreja, corriam dois compridos claustros arqueados, dos quais saíam fileiras de curiosas moradas de íngremes telhados vermelhos. Percebi logo que se tratava dos eremitérios individuais, onde habitam, na solidão e no silêncio, os monges da ordem.

Sabendo que quase nenhum estranho tinha entrado naquele remoto santuário, experimentei profunda palpitação de expectativa. Depois de uma velocíssima viagem de 6500 quilômetros, e sentindo ainda nos ouvidos o burburinho de Nova York, eu me achava no pátio do famoso mosteiro da Grande Cartuxa.

Mas eis que se aproxima de mim, com passos rápidos e com um sorriso tímido, mas amistoso, um vulto franzino de hábito branco. Era o prior, homem de seus 50 anos, de face corada e olhos de um azul muito profundo. Deu-me as boas-vindas com simplicidade e dignidade, e ouviu, cortesmente, a explicação dos motivos da minha visita. Depois levou-me a um eremitério desocupado e disse que o arquivista iria acompanhar-me numa visita geral. E retirou-se.

O eremitério era de pedra e tinha no andar térreo uma pequena oficina com ferramentas, um banco de carpinteiro e um depósito de madeira; no andar superior ficavam o oratório singelo e a cela. Nesta, o que vi foi uma mesa simples de carvalho, uma pequena estufa de ferro, uma estante de livros, um modesto genuflexório e a cama – um tosco enxergão de palha sobre um jirau.

Um sino tocou suavemente, ecoando entre os cumes banhados de sol. Lá no alto, o céu era de um azul ofuscante. Envolvido pelo sentimento de solidão que me cercava, sentei-me. Era ali, naquela prisão voluntária, que um homem tinha decidido passar toda a sua vida. Era ali que ele trabalhava e orava, estudava, cultivava o seu pequeno jardim e se entregava àquela intensa contemplação que é o fim e o propósito do monge cartusiano.

Nesse ponto ouvi uma leve pancada na porta. Era Dom Arthaud, o arquivista, homem idoso, mas de porte viril, rosto largo e simpático, olhos castanhos inteligentes piscando brejeiramente atrás dos óculos, para surpresa minha.

- Às suas ordens, senhor. Que deseja saber? – perguntou-me ele depois de cumprimentar-me.

- Tudo. Diga-me antes de mais nada: guarda-se aqui silêncio absoluto?

- Exatamente. Exceto, é claro – acrescentou, fazendo uma delicada mesura – quando temos a honra de receber alguém como o senhor.

- Quando começa o dia para os frades?

- Às 5 e 45 levantamos com o sino e nos ocupamos com orações, até às 7 e 15.

- E em seguida fazem a primeira refeição?

- Não, a primeira e única refeição completa é feita ao meio-dia.

- Somente ao meio-dia? – exclamei. – Em que consiste?

- Em geral, consta de verduras da nossa horta.

- Comem carne de vez em quando?

- Nunca. (O meu espanto pareceu diverti-lo.) E uma vez por semana, bem como em muitos dias especiais, o nosso único sustento é pão seco e água.

Meus olhos caíram duro no jirau.

- Deitam-se cedo? – perguntei?

- Sim. Às seis da tarde.

- Pelo menos, têm um bom descanso à noite.

- Só até às 10 horas – disse o monge com um sorriso manso. – Então o sino toca, nós nos erguemos para o ofício noturno, e depois, acendendo nossas lanternas, vamos para as devoções em comum na igreja.

- Mas então quando é que se deitam?

- Cerca das três da manhã.

- E tornam a levantar-se às 5 e 45?

- Por certo... E garanto-lhe que é descanso mais que suficiente. O frade apertou-me o braço, como para abafar em mim qualquer expressão de dó.

- Venha comigo. Vamos dar a nossa volta pelo mosteiro.

Enquanto me conduzia pela belíssima igreja, com os magníficos assentos de couro lavrados, o arquivista informou-me que sua fundação se devia a um tal Bruno, com seis companheiros, em 1084. Mas o que me interessava era mais o lado humano do que o histórico. Enquanto caminhávamos por um corredor de lajes, onde, mesmo naquele dia de verão, se sentia a umidade e um calafrio de Antiguidade, perguntei:

- Vocês não sentem frio aqui no inverno?

- Oh, não.

Ele bateu familiarmente a pedra nua, como quem tocasse o ombro de um velho amigo:

- As paredes são espessas. E nós temos os nossos pequenos aquecedores.

- Mas parece que não aquecem grande coisa...

- Talvez não - e o piscar de seus olhos acentuou-se. – Mas rachar lenha nos aquece.

Pensei nos longos meses de neve, nas procissões noturnas através da escuridão gelada, no serviço religioso à meia-noite naquela igreja imponente e tenebrosa, e não pude reprimir um arrepio. Ao dobrar uma esquina vimos um jovem leigo empurrando uma carrocinha cheia de fatias de pão, parando para deixar uma fatia na janelinha da cada eremitério.

Dom Arthaud explicou que aquele brave garçon voltara há pouco do serviço militar, tendo-se distinguido na campanha da Indochina.

- Cada qual toma sua refeição sozinho?

- Sim... Sempre na solidão.

- E é essa a sua ração de hoje?

O arquivista fez que sim com a cabeça. Com adorável simplicidade, dobrou o possante bíceps e disse:

- O pão é bom. Eu deixo um pedaço sobre o meu banco de carpinteiro quando trabalho... como e trabalho ... trabalho e como ... Ninguém pensa em comida quando está deveras ocupado.

- Ocupado?

- Fique certo, meu amigo, que o tempo não dá para o que desejamos fazer. Os assentos esculpidos à mão que o senhor tanto admirou na igreja são todos trabalho dos nossos monges. O mesmo se dá com estes painéis – e mostrou magníficos trabalhos de entalhe ao longo do vestíbulo interno, representando volutas em forma de capulhos de linho.

- Também os móveis do nosso mosteiro, os armários do vestiário e inúmeras outras coisas... Como vê, até mesmo no sentido material não somos totalmente ociosos.

Prosseguimos pelo claustro. O arquivista mostrou um eremitério próximo e explicou:

- Ali mora um americano... Temos aqui dois americanos. E um padre mexicano. Outro da Áustria. Até um do Japão temos aqui.

- Então vem gente de toda a parte?

- Sim, meu amigo. Mas temos todos um destino comum.

Com um gesto expressivo ele me conduziu por uma arcada gótica a um pátio relvado banhado de sol e flores silvestres. Ali, em filas bem ordenadas, via-se uma série de singelas cruzes de madeira preta, sem nomes nem inscrição. Fiquei calado por algum tempo.

- São muito juntas umas das outras... aquelas cruzes – disse eu por fim.

- Nós não ocupamos muito espaço. Isso porque não precisamos de caixões. Como em vida, basta-nos uma tábua para deitar em cima.

De volta ao eremitério e novamente só, tratei de por em ordem os meus pensamentos. O modo de vida naquela prisão voluntária era muito mais severo do que eu havia imaginado. E no entanto, em vez da tristeza peculiar à penitência, em vez da melancolia do ascetismo que eu esperava, o que parecia impregnado na própria substância daquelas antigas pedras cinzentas era uma alegria despreocupada.

O sino soou mais uma vez. O sol escondera-se atrás dos píncaros da montanha. E com a passagem silenciosa das horas aquela estranha existência que, vista de fora, parecia falsa e contrária ao bom senso, assumiu um tranquilo ar de sanidade, enquanto o mundo hostil e absurdo lá embaixo se apresentava perdido no caos e na confusão.

Lá, em todos os continentes, os homens lutavam desvairadamente para triunfar, e em momentos de lazer só se preocupavam com divertimentos que lhes deleitassem os sentidos. A televisão lampejava, o rádio papagueava, aviões roncavam fendendo as nuvens com maior rapidez que o som, grandes navios atravessavam velozes os sete mares transportando cargas humanas para aqui e para ali, em busca de riqueza ou de prazer.

Ao mesmo tempo, porém, atormentada e perplexa, vítima de profundo desassossego, a humanidade não conhecia o verdadeiro contentamento. Em todas as nações, crescendo cada vez mais, ganhando malignidade cada dia, acumulavam-se os apetrechos feitos pelo homem para a destruição do seu semelhante.

A ciência era agora a senhora, a pobre humanidade a escrava, e o homem, esquecido da simplicidade dos seus antepassados, atolado num tremedal de interesses individuais e de ideais falsos, extenuava-se e suava para fazer girar a roda-viva sem fim da sua própria desagregação. Essa, debaixo do seu fraco verniz de civilização, era a triste epopeia da Terra, um mundo de trágicos desatinos girando pelo espaço, tendo apenas alguns poucos a erguerem o espírito, o coração e a voz para o Criador.

Não seriam, pois, mais sábios aqueles que tinham resolvido passar seus dias nesse retiro monástico, longe do som e da fúria terrestre, perto da abóbada celeste, de maneira que pudessem fixar permanentemente a vista nas verdades eternas e oferecer, talvez, com suas humildes preces, uma reparação pela culpa dos outros?

Poucos, sem dúvida, são capazes de um tal retraimento. A convicção deste fato se arraigou em mim à medida que os dias passavam e eu conheci privações insólitas, o tormento de noites insones e da alimentação espartana, a angústia da solidão nova.

Mas da experiência foi brotando pouco a pouco uma verdade fulgurante. No supremo isolamento da Grande Cartuxa, embora inatingível para a maioria de nós, encontra-se uma salutar advertência – a necessidade imprescindível que todo homem tem de se apartar dos outros de quando em quando e de fazer uma romaria ao próprio coração.

Colhidos no vórtice da vida moderna, enredados em suas complicações, adquirimos o medo de ficar sozinhos e preferimos procurar qualquer distração a permanecer na embaraçosa companhia dos nossos próprios pensamentos.

A minha estada ali tinha, forçosamente, de chegar a um termo. Quando me despedi dos bons monges e desci à planície embaixo, senti uma estranha tristeza no coração. Mas percebi, claramente, que a minha subida ao convento não tinha sido vã e aprendi a lição da Grande Cartuxa.

A sua mensagem era, manifestamente, esta: que de vez em quando devemos tomar um pouco de tempo às múltiplas preocupações do nosso trabalho e de nossas distrações para reajustar o nosso senso de valores, para colocar em seus devidos lugares os nossos desejos materiais.

Banindo da nossa boca a inevitável desculpa, “Eu bem quisera, se pudesse, mas não disponho de um só momento para mim”, devemos arranjar tempo – cinco, dez, vinte minutos ao fim do dia, uma hora em cada tarde de domingo consagrado a um passeio de meditação, um fim de semana vez por outra passado a completo recolhimento.

Então veremos como são de pouca monta as coisas que perseguimos com tamanho afã; então, talvez, pudéssemos descobrir não só a consciência de nós mesmos, mas – o que é muito mais importante – a existência da nossa própria consciência.

♣

Texto retirado da obra 35 Janelas para o Mundo, Seleções do Reader’sDigest. 1ª Edição, 1960. Editora Ypiranga. (“O que Aprendi na Grande Cartuxa”, A.J. Cronin, pp.286-292).

♣

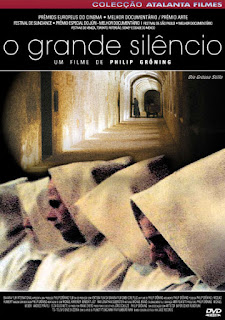

Se você gostaria de se aprofundar um pouco mais sobre a Ordem dos Cartuxos e sobre o Mosteiro onde o autor do texto acima viveu sua experiência, indico o filme Le Grand Silence (em português, O Grande Silêncio). O documentário de quase três horas é um mergulho interior na rotina da vida monástica cartusiana, sem diálogos e sem nenhum tipo de intervenção tecnológica. Guarde um tempo para viver essa experiência. Ao terminar de assistir você terá tido a impressão de que foi transportado de corpo e alma para a Grande Chartreuse. Não é para qualquer um, mas pode ser para você. Disponível na íntegra no Youtube.